用碎片织梦:华语酷儿电影与未来 – 2025木兰国际电影节

作者:任芷仪

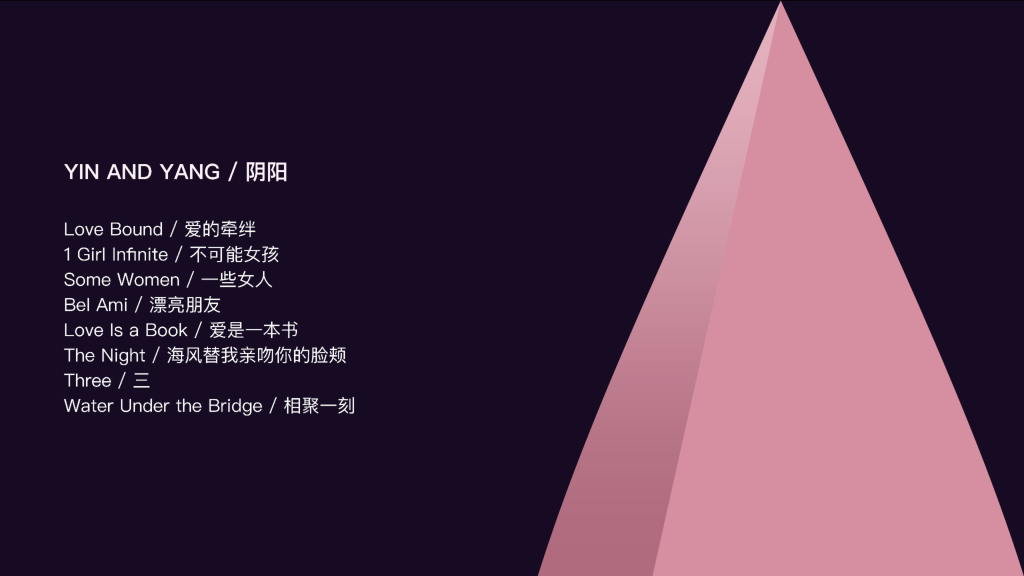

“酷儿是乌托邦的,而乌托邦本身也有些酷儿。” 今年木兰国际电影节的“阴阳”单元受何塞·穆尼奥斯(José Esteban MUÑOZ)对酷儿未来性的构想启发,漫游于酷儿所指向的诸多可能性之间。作为策展人,我并不试图为“酷儿”下定义,而是追踪它在不同边界、语言与凝视中的表达。今年的片单包括一个短片单元和四部剧情长片,对于我们这些在华语语境中,于沉默、挣扎与风险中持续创作酷儿电影的人而言,这是一种难得的安慰与力量。

今年短片单元的主题是“她的目光”,由女性导演拍摄,聚焦于女同志叙事与亲密关系。这些作品不仅在艺术上别具风格,也在政治上极具勇气,尤其在中国酷儿电影的背景下更显珍贵。虽然中国早在1997年就将同性恋除罪化,2001年也将其从精神疾病名单中移除,但有关同性恋的影像呈现至今仍受到严格限制。自2016年起,国家政策明令禁止所有媒体(无论国产还是引进)中出现被视为“非正常的性关系、性行为”的内容,并将同性恋纳入其中。对独立酷儿电影人而言,这意味着必须在重重障碍中前行:只要涉及同性题材,项目往往就会遭到立刻拒绝,导演们被迫在微薄预算下采取游击战术,并寻求官方体制之外的平台来完成作品。这种压制也延伸至社交媒体,微博上许多女同志群组和标签也曾被多次封禁。

在这样的背景下,今年的四部短片从不同角度切入女同志影像。赖宇晴的《爱是一本书》以实验性的诗意影像探讨模糊的酷儿亲密关系中潜藏的悲剧感。张琳的《海风替我亲吻你的脸颊》以忧郁而克制的笔触捕捉了青春期的渴望与脆弱。宋一楠的《三》透过温柔观察的镜头描绘亚裔背景下酷儿群体的生活经验。而张裔川的《相聚一刻》则通过流畅的节奏与尖锐对话描绘交友软件文化与小镇酷儿生活。

另一个我希望强调的方面,是华语酷儿电影近年来的“跨国”转向。过去十年,来自中国大陆、台湾、香港及更广泛华人离散社群的酷儿电影人和学者愈发积极地与全球酷儿文化展开对话。这样的转向,让我们走出地域的局限,走入那些由跨国亲密关系编织而成、层层展开的故事世界。例如,香港电影长期以来以带有酷儿气质的类型片,拥抱跨国身份。从三十年代的黄梅调到八十年代新浪潮的都市实验,香港影像始终提供着一种超越民族主义框架的“中国性”想象。今年的我们的选片正体现出这种转向。《爱情是一本书》部分取景于柬埔寨,而《三》则拍摄于美国,两部作品都复杂化并拓展了我们对“华语酷儿主体性”的理解。在长片的选择上,我继续追随了这条跨越地理与语言的路径,寻找那些不断叩问“酷儿意味着什么”的作品。

耿军的《漂亮朋友》在本届金马奖中斩获多项殊荣,呈现出中国乡村酷儿的日常图景。片中描绘了一段形婚关系——这不是出于爱意的结合,而是基于生存策略的妥协。这种婚姻不同于西方语境中的“薰衣草婚姻”,其背后牵动的是中国社会特有的压力与家庭责任。胡嘉颖的《不可能女孩》描绘了在流离状态中,对欲望与身份边界的探索,影片通过展现性取向的流动性,捕捉到在“成为”与“不完整”之间浮现的酷儿情感的脆弱。

这种“在中间地带”的感受也贯穿陈姗姗的纪录片《爱的牵绊》。在她的镜头下,签证申请成为一个充满渴望与不确定的私密空间。影片聚焦旅英的中国酷儿社会运动人士,他们背负的流亡经验在影像中缓缓铺陈而出。黄倩仪的《一些女人》则将镜头转向新加坡,以跨性别女性为主体,记录性别、语言与迁移的交汇。几位主角,一些来自华人社群,其身份在迁徙与转换中被重新书写。片中交织着英语、普通话、福建话与粤语,使影片不仅成为一幅跨性别经验的肖像,也是一段关于记忆与归属的沉思。

这些电影不仅仅讲述故事,它们展现了生命如何在“可见”与“被抹去”之间、在“希望”与“挣扎”之间、在“沉默”与“歌颂”之间展开。它们提醒我们,酷儿不仅是身份的标识,更是一种永不停息的“成为”。电影作为媒介,则拥有质疑束缚边界、想象大胆且充满生命力未来的力量。最后,我想以华语酷儿经典《东宫西宫》中的一句台词结束:“死囚爱刽子手,女贼爱衙役,我们爱你们,难道还有别的选择。”愿这个单元成为我们共同倾听、见证与梦想的所在。